子育ての中で、ワクチン接種は大切な健康管理の一環です。予防接種は、感染症から子どもを守り、健やかな成長を促します。

ワクチンの効果や種類、予防接種のスケジュール、そして接種に対する正しい理解し、子どもの健康を守るために、是非参考にしていただければ幸いです。

1. ワクチンの種類

予防接種・各種ワクチンは、事前の完全予約が必要です。

【定期接種】

自治体より、決められた時期に接種する予防接種です。基本的には、無料で接種可能です。

B型肝炎 (母子感染予防を除く)

B型肝炎は、肝臓に影響を及ぼすウイルス性疾患で、慢性化することがあり、肝硬変や肝癌のリスクを高めます。このワクチンは、生後2ヶ月から接種を開始し、3回の接種が推奨されています。早期の接種により、感染を防ぎ、将来の健康を守ることができます。

ロタウイルス

ロタウイルスは、乳幼児における重度の下痢の主要な原因です。ロタウイルスワクチンは、生後2ヶ月から接種を開始し、2回の接種が必要です。このワクチンにより、ロタウイルスによる入院を防ぎ、子どもの健康を守ることができます。

小児用肺炎球菌

小児用肺炎球菌ワクチンは、肺炎、髄膜炎、中耳炎などを引き起こす肺炎球菌感染を予防します。生後2ヶ月から接種を開始し、通常は4回の接種が推奨されています。このワクチンによって、重篤な感染症から子どもを守ることができます。

2種混合(ジフテリア・破傷風)

二種混合(DT)ワクチンは、ジフテリア・破傷風の2種類を混合した不活化ワクチンで、11歳~13歳になる前までに接種する必要があります。

5種混合 (ジフテリア・百日せき・ 破傷風・ポリオ・ヒブ)

五種混合ワクチンは、ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブの5つの病気を同時に予防します。生後2ヶ月から接種を開始し、計4回の接種が必要です。このワクチンにより、これらの重篤な感染症から子どもを守ることができます。

BCG(集団接種)→ 富士市では、フィランセで集団接種を実施

BCGワクチンは、結核の予防に効果的です。生後5ヶ月から8ヶ月未満の間に1回接種することが推奨されています。結核は特に小児において重篤な合併症を引き起こす可能性があるため、早期の接種が重要です。

MR(麻しん風しん)

MRワクチンは、麻しん(はしか)と風しんを同時に予防します。1回目は生後12ヶ月から接種し、2回目は小学校入学前に接種します。このワクチンにより、これらの感染症による重篤な合併症を防ぐことができます。

水痘(みずぼうそう)

水痘ワクチンは、水痘(みずぼうそう)を予防するためのワクチンです。生後12ヶ月から接種を開始し、通常は2回の接種が推奨されています。このワクチンにより、水痘による重症化や合併症を防ぐことができます。

日本脳炎

日本脳炎ワクチンは、日本脳炎ウイルスによる感染を予防します。3歳以上から接種を開始し、計3回の接種が必要です。このワクチンは、特に農村部や日本脳炎が流行する地域に住む子どもにとって重要です。

高齢者肺炎球菌

肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し、重症化を防ぎます。特に65歳以上の高齢者に推奨されています。富士市では、65歳及び60~64歳(特定の疾患の方のみ)の時に、市からの補助制度があります。

帯状疱疹ワクチン

子供のころにかかった水ぼうそう(水痘)や帯状疱疹のウィルスは、病気が治ってもほとんどの方が体に残っています。しかし、加齢などの理由で免疫力が低下したりすると、「帯状疱疹」として再発することがあります。そのため、50歳以上になったらワクチンを接種するよう推奨されています。

令和7年度から定期接種となります。

※ 対象者(65・70・75・80・85・90・95・100歳以上及び60歳以上で免疫機能の障害を有する障害手帳1級相当者)には補助制度があり、富士市からお知らせが届きます。

方富士市からお知らせが届きます。

【任意接種】

接種する時期は、特に決められておらず、接種するかどうかは親及び本人が決めます。料金は実費になります。

おたふくかぜ

おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)は、ムンプスウイルスによって引き起こされる感染症で、主に耳下腺の腫れや痛みを伴います。このワクチンは、通常1歳から接種が始まり、特に重篤な合併症を防ぐために重要です。おたふくかぜワクチンを接種することで、無菌性髄膜炎や難聴といった合併症のリスクを大幅に減少させることができます。

富士市では令和7年度より一部補助制度があります。対象者には富士市よりお知らせが届きます。

詳細は、下表をご覧ください。

| 開始日 | 令和7年4月1日 |

| 対象 | 接種日において富士市に住民登録がある1歳児から年長児 (日本小児科学会が推奨する時期に合わせた接種を勧奨) |

| 助成額・回数 | 1回2,000円を2回まで |

| 実施方法 | ①年度初めに市から実施医療機関に説明書と予診票を配布。 ②接種日に医療機関が説明書と予診票を配布し説明。予診後接種。 ③保護者は助成額を除いた接種代金を医療機関窓口にて支払う。 ④月締めで実施医療機関は富士市医師会を通じ市に助成額を請求。 |

| 周知方法 | ・1歳児及び年長児あての定期接種予診票送付時に案内文書を同封。 ・富士市ウェブサイト上で周知。 |

インフルエンザ ※ 料金は窓口にてお問い合わせください。

富士市にお住まいの方であれば、1歳から高校3年生まで、および65歳及び60~64歳(特定の疾患の方のみ)の方は、市からの補助制度制度があります。

インフルエンザは、毎年流行するウイルス性疾患で、特に小児においては重症化することがあります。インフルエンザワクチンは、毎年接種が推奨され、流行前の接種が効果的です。このワクチンにより、インフルエンザウイルスによる感染を予防し、合併症や入院のリスクを低下させることができます。特に、慢性疾患を持つお子様や高リスク群にとって重要な予防策です。

HPVワクチン(子宮頸がん)

子宮頸がんは、ヒトパピローマウィルス感染により発症することがわかっています。HPVは子宮頸がんを予防するワクチンです。通常は中学1年生から高校1年生相当の女性に2~3回接種します。

富士市では、令和7年度まで平成9年4月2日~平成17年4月1日に生まれた女性で接種機会を逃した方に対して「キャッチアップ接種」制度が延長されました。令和7年3月までに1回目を接種した者に限り、

無料で接種できます。

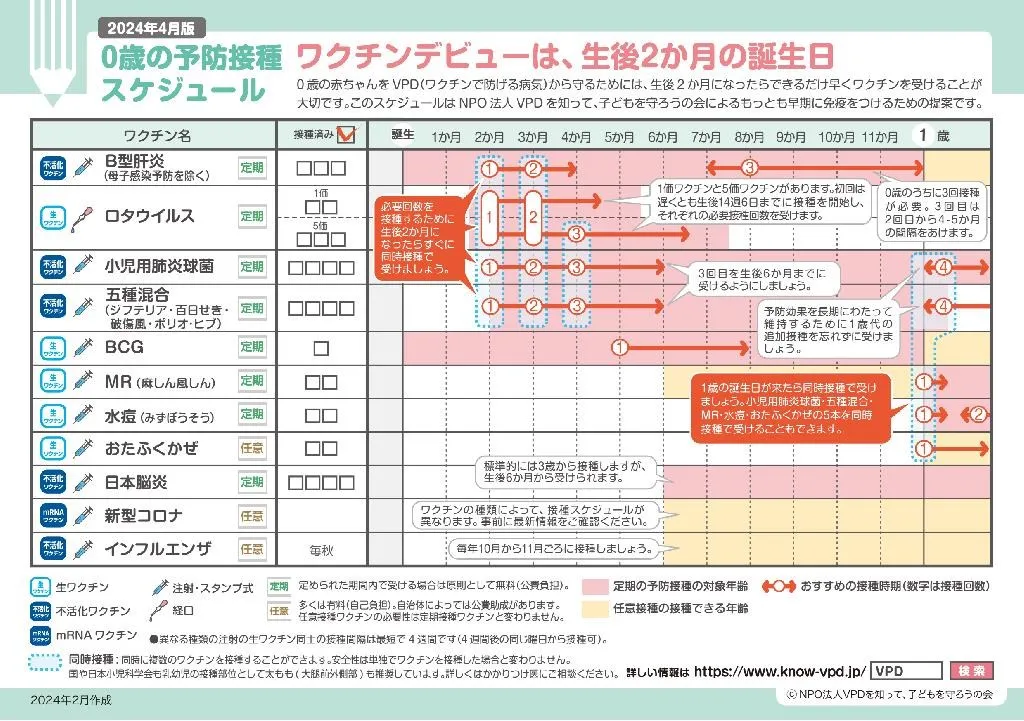

2. ワクチン接種時期

出典:富士市「こどもの予防接種スケジュール(令和7年度版)より抜粋 https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kenkou/c0107/fmervo000001hyog-att/f1e59900000070vw.pdf